在心内科病房里,经常能听到患者们说:“我吃饭喝水都正常,为啥还要记出入量?”“我口渴能喝水吗?今天能喝多少?”“我今天尿量很多,为啥还给我用利尿剂?”“我就记个大概,有必要那么精确吗?”这些问题,听起来是不是很熟悉?今天,就来给大家好好唠唠,为什么心衰患者要重视出入量记录,以及怎么记录才科学。

心衰患者急性发作时,体内水分过多,心脏功能变弱,无法把多余的水分排出体外,于是就出现了肝淤血、肺水肿、肢体水肿、胸腔积液、腹水等一系列问题。想象一下,心脏就像一个水泵,正常情况下,它能轻松地把水抽出去,可一旦心衰发作,这个“水泵”就力不从心了,身体里的水就会越积越多,给心脏带来沉重负担。而管好出入量,就是帮助心脏减轻“水负荷”,让心衰症状快点缓解。

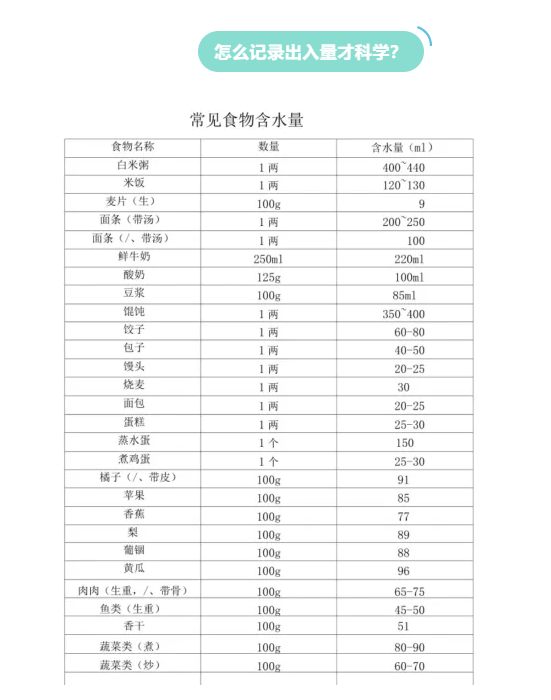

24小时入量,就是一天内进入身体的所有液体,包括喝的水、吃的食物(因为食物里也含水)、输的液、输的血等等。出量则是身体排出去的所有液体,像尿液、大便、呕吐物、痰、咯血、出血、胃肠减压引流、各种引流液,还有你没察觉到的汗液,这些都算。

在心衰急性发作期,出入量管理的原则是“负平衡”,也就是入量<出量。一般情况下,出量比入量多200-500ml,要是需要快速排水,每天负平衡400-500ml。这样,身体里的水就会一点点减少,心脏的压力也会随之降低,心衰症状就能缓解。等多余的水分排干净,心衰症状好转后,出入量就要保持平衡,也就是进多少出多少。

所有经口食入的东西都要记录。液体食物含水量用固定的有刻度的杯子记录。固体食物含水量用固定的碗记录食物的重量换算含水量。

各种出量尽量统一使用有刻度的量杯或尿壶或注射器等。大便含水量计算:先称取大便重量,再计算其含水量。

(1)便秘:含水量约5--15%,硬度类似老玉米。

(2)正常排便:含水量约20--30%,硬度类似面团或香蕉肉。

(3)糊状便:含水量约50--80%。

(4)稀便(水样便)含水量80%以上。

医生会根据患者记录的出入量来判断治疗效果。比如,尿量达标了没,说明利尿剂用得对不对;进食量够不够,饮食结构要不要调整;甚至还能根据这些数据来定当天的用药方案。所以,别小看这个数据,千万要认真记录,别嫌麻烦。

总之,心衰患者朋友们,出入量记录可不是小事,它关系到病情恢复。希望大家能掌握好这个技能,积极配合治疗,早日康复。

供稿|心 内 一 科 王嘉渝